妊活を始めたばかりの頃は、初めて聞く色々な専門用語が登場し、戸惑う方も多いのではないでしょうか。「聞いたことはあったけれど、詳しいことはわかっていなかった」という用語もあると思います。

今回は、妊活を始めたら必ず知っておかなければならない「生理周期」について解説します。生理周期の計算方法や周期の乱れ、整えるためのポイント、生理をずらす方法まで、自分の体を知る第一歩として役立つ情報をまとめました

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本レディースIVFクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

目次

一般的な生理周期

生理周期とは、「生理が始まってから、次の生理が始まるまでの期間」のことです。

正常な生理周期は25〜38日の範囲内で、周期の変動が6日以内であることを目安とされています。

持続期間は3〜7日間(平均5日程度)、出血量は20〜140mlが正常範囲です。目安としては、2〜3時間ごとにナプキンを交換する程度の量です。

妊活では、便宜上正常な生理周期を「28日周期」として説明されることが多いですが、25〜38日の間であれば、数日程度のズレは正常と考えて大丈夫です。

以下のようなケースでは、生理周期の異常が疑われます。何周期も続く場合は一度受診を検討しましょう。

・頻発月経:周期が24日以内

・希発月経:周期が39日〜3か月未満

・続発性無月経:3か月以上生理が来ない

原因は様々ですが、排卵障害や子宮の病気(筋腫・ポリープ・がん等)の可能性もあるため注意が必要です。

月経期の種類とそれぞれの特徴

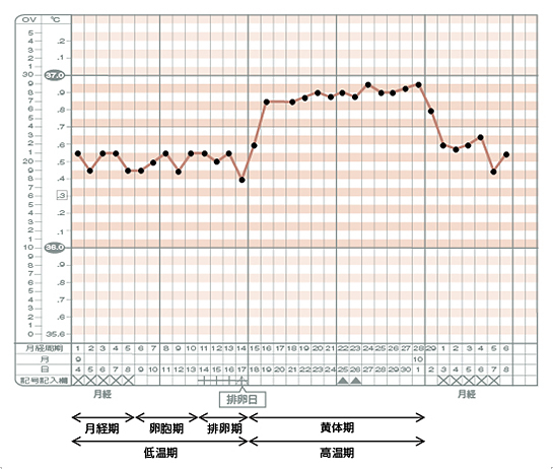

月経周期は、卵巣から分泌されるホルモンとそれによる子宮内膜の変化により、「月経期」「卵胞期」「黄体期」の3つにわかれます。それぞれについて、どのような時期か、体調はどのように変化するかなどの特徴を説明していきます。

①月経期(生理中)

生理が始まって終わるまでの期間で、3〜7日間程度続きます。前の周期で妊娠しなかった場合、生理前に多く分泌されていた卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)が減少し、子宮内膜(受精卵が着床する場所)が剝がれると月経が始まります。

生理前から生理中は、下腹部が痛む所謂生理痛に加え、頭痛や吐き気、眠気などの症状が出る方もいます。

②卵胞期(低温期)

卵胞(卵子が入っている袋のような細胞の集合体)が育ち始めるとエストロゲンが分泌されます。エストロゲンが上昇すると子宮内膜が再生され、止血します。子宮内膜は徐々に厚くなり、受精卵が着床するための準備をし始めます。月経期には5mm前後だった卵胞が、通常は毎周期1つが発育し、およそ2週間かけて20mm前後になると排卵が起こります。

卵胞期はホルモンバランスが安定しやすく、体調が良いと感じる方が多い時期です。

また、月経期と卵胞期の時期は「低温期」とも呼ばれ、次の黄体期に比べ体温は低めです。

③黄体期(高温期)

排卵した卵胞は「黄体」となり、エストロゲンとプロゲステロンを分泌して子宮内膜を着床に適した状態に整えます。

この時期はいわゆるPMS(月経前症候群)が起こりやすく、イライラ、抑うつ、不安、怒りっぽくなるなどの精神症状に加え、胸やお腹の張り、足のむくみ、片頭痛など様々な身体症状が出る時期です。これらの症状は生理が始まると徐々に落ち着いてきます。

黄体期は「高温期」とも呼ばれ、低温期に比べると基礎体温が0.3℃以上上昇します。

妊娠が成立しない場合、黄体は14日程度で退縮し「白体」となります。エストロゲンとプロゲステロンの分泌が減少し、月経が始まります。

一方、妊娠するとこの黄体は「妊娠黄体」としてそのまま維持され、ホルモンの分泌が継続するため、月経は起こりません。

生理周期の計算方法

生理周期は、生理が開始した日を「1日目」としてカウントします。例えば、1月1日が生理1日目であれば、1月10日は生理周期の10日目となります。次の生理が始まるまでの日数を数え、生理が始まったら再び1日目にリセットされます。ご自身の周期を把握するには、直近3〜6回分の生理周期の平均を出すのが目安です。

最近では生理が始まった日を入力すると、自動的に今日が生理何日目か計算してくれるアプリがあるので、利用してみるのも良いでしょう。 自分の生理周期を知っておくことで、いつ頃が妊娠しやすい時期か予測するだけでなく、「次の生理が来る時期」や「体調が崩れやすい時期」なども把握しやすくなり、 日々の体調管理にも役に立ちます。

手帳に記録する方法でも、アプリを使う方法でも、ご自身が無理なく続けられる方法で習慣化してみましょう。

生理周期がバラバラな場合の計算方法

生理周期が毎回バラバラな場合、「平均日数」よりも、各周期具体的な日数が大切になります。

例えば「26日→28日→30日」のような数日の差なら正常ですが、「14日→30日→40日」のようなバラつきは注意が必要です。この場合は平均ではなく、単純にそれぞれの周期の日数が大事な情報と考えてください。

上記のような場合は、ホルモンバランスの乱れによる無排卵であったり、子宮内膜ポリープや筋腫、腺筋症、子宮頸癌や体癌などの病気の可能性もあります。いずれにしても妊娠しにくい状態になっている可能性がありますので、妊娠を希望している方は特に、早めの受診をおすすめします。

生理をずらすには?(月経移動)

生理をずらす方法には「次の生理を早める」方法と「次の生理を遅らせる」方法があります(月経移動とも言います)。旅行や大事な試験、妊活のタイミングの調整などに活用されます。どちらも中容量のピルを使用するのが一般的です。

①生理を早める方法

生理周期5日目までに中容量のピルを10〜14日間服用し、服用終了後約4日で生理が来ます。開始日がいつかにもよりますが、28日周期の場合、1週間〜10日ほど早めることが可能です。

メリットとしては、避けたいイベントがある場合、その時期にピルを服用する必要がないことです。

デメリットとしては、内服している期間に少量の出血が続いたり、成功率は遅らせる方法よりやや低いことがです。

②生理を遅くする方法

次の月経予定日の1週間程度前から、延ばしたい期間に合わせて中容量のピルを服用します。飲んでいる間はずっと遅らせられるわけではなく、長期間(2週間以上)遅らせると途中で生理が始まってしまうこともあります。

メリットとしては、正しい方法で行えば、ほぼ確実に生理を遅らせることができます。

デメリットとしては、避けたいイベントがある場合、副作用が強い方はかえって日程が重なってしまう可能性があります。

③月経移動の注意点

うまく利用すればとても便利な月経移動ですが、いくつか注意点があります。

・生理周期が不安定な方は、希望どおりに調整できない場合がある

・倦怠感・眠気・吐き気などの副作用が出ることも

・内服タイミングを忘れると効果が落ちるため注意

・妊娠の可能性がある場合はピル服用は避けるべき

・持病や喫煙習慣がある方は、ピルが処方できないこともあるため必ず医師に相談を

生理周期と年齢の関係性

・10代:生理は始まっているが、しばらくの間は排卵が安定せず周期が不規則ことも多い時期です

・20代:周期が安定してくる時期です。月経周期がバラバラな場合は一度受診を検討しましょう

・30代:特に後半から徐々に卵巣機能が低下し始め、生理周期が短くなる傾向があります。妊活を考えている場合は早めに受診しましょう

・40代以降:閉経が近くなってくると生理周期が短くなったり長くなったり安定しなくなるようになっていきます。1年生理がないと閉経と判断します

月経異常でみられる主な症状

1.周期の異常

・希発月経:月経の頻度が少なくなった状態で、周期が39日以上であるものです

・頻発月経:月経の頻度が多くなった状態で、周期が24日以下のものです

・続発性無月経:90日以上月経がこないことを続発性無月経と呼びます。また、18歳を超えても生理がない原発性無月経という病態があります(非常に稀)

周期の異常は、多嚢胞性卵巣症候群や精神的ストレス、体重の増減などによる排卵障害が原因となることが多くあります。

2.出血量の異常

過多月経

出血量が異常に多い状態を指します。実際の出血量を正確に測ることは難しいため、以下のような状況が判断の目安となります:

・血の塊(血塊)が2日以上続けて出る

・夜用ナプキンを頻繁に交換しなければならない

・出血による貧血で、日常生活に支障が出ている

原因としては、子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、子宮体がんなどの疾患が考えられます。

過少月経

生理の量が異常に少ない状態を指し、通常は月経の持続期間も短くなるのが特徴です。原因としては、無排卵や子宮内腔の癒着などが考えられます。

生理の周期や量に関する異常でも、もともと健康な方が一時的に1回だけ経験する程度であれば、過度に心配する必要はありません。ただし、それが何度も繰り返す場合は何らかの原因がある可能性があるため、婦人科での検査をおすすめします。

検査では、ホルモンの採血や超音波による子宮・卵巣の状態確認などを行い、原因を特定します。原因がわかれば、それに応じた治療を受けることが妊娠への近道になります。

「最近、生理の量が増えた・減った気がする」

「昔から生理周期がバラバラで安定しない」

など、少しでも気になることや不安があれば、早めに婦人科を受診しましょう。

生理周期を整えるためのポイント

1.ストレス

忙しい日々の中でストレスを完全になくすというのは難しいですが、過度なストレスは排卵を止め、生理周期を乱す原因になります。試験や転職など明確な要因が解消されれば、生理周期が自然と整うケースも多く見られます。しかし、症状が長く続くようであれば受診しましょう。 ある程度のストレスはあって当然な部分もあるので、趣味などうまくストレスと付き合える方法を見つけましょう。

2.規則正しい生活、食事

昼夜逆転の生活や、偏った食事はホルモンバランスを乱し、生理周期に悪影響を及ぼすことがあります。なるべく規則正しい生活と、バランスの良い食事を心がけることが大切です。「これを食べればホルモンバランスが整う、生理が来る」という食事はありません。また、過度なダイエットをしすぎて「〇〇は絶対に食べない」「〇〇ばかり食べる」という極端な食生活は好ましくありません。たんぱく質やビタミンを意識しつつ、バランスよく食事をとりましょう。

3.適正な体重を保つ

痩せすぎや太りすぎは無排卵の原因となり、生理周期の乱れに繋がります。BMI(体格指数)は[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗] で算出でき、18.5〜25未満が適正、22前後が理想とされています。

急激な体重変化は体への負担が大きいため、徐々に適正体重へ近づけていくことが大切です。普段から体重管理を意識しましょう。

4.過度な運動は控える

強度の無酸素運動や極端な体脂肪率の低下は、無排卵を引き起こし生理周期を乱す原因になることがあります。とはいえ、健康のためには適度な有酸素運動は有効とされていますので、運動習慣がない方はウォーキングやヨガなどを始めてみましょう。

生理周期と季節の関係性

イギリスの報告では、「冬に比べて夏は生理周期が短い」という報告もあるようですが、日本で国立成育医療研究センター・エムティーアイが解析した結果では、季節による変化は見られないようです。

生理周期と住んでいる環境は関係ある?

生理周期と住んでいる環境(居住地)についても、上記の国立成育医療研究センター・エムティーアイが解析した結果では、差はないようです。日本は南北に長く、北海道と沖縄では大きく気温は異なります。晴れの多い地域や特定の時期に晴天があまりない地域でも差はなく、住んでいる環境は生理周期とは関係ないと考えられます。

まとめ

今回は生理周期の数え方や周期によって変化する体調などの特徴、生理周期を整える方法、月経移動の方法などについて解説しました。

生理周期を把握することは、妊活の第一歩であり、自分の体調管理にも役立ちます。特に生理周期が不順だったり、体調に不安を感じる時には、「生理の何日目に症状が現れたのか」を知っておくことで、体の変化や不調の原因を探るヒントになることがあります。

ぜひこの機会に、生理周期を意識して記録する習慣を始めてみてください。