妊活を始めると、さまざまな専門用語に触れる機会が増えます。その中で「まずは基礎体温をつけてみましょう」とすすめられたことはありませんか?実際にクリニックで「基礎体温を家でつけて持ってきてください」と言われた方も多いでしょう。

「そもそも基礎体温って何?」「どうやってつけたらいいの?」「何がわかるの?どうやって見たらいいの?」「この基礎体温は問題あり?」

今回はそんな疑問にお答えしながら、基礎体温の基本や周期タイプの違い、グラフの見方、さらには妊娠初期の変化や正しい測定方法まで、わかりやすく解説していきます。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本レディースIVFクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

目次

基礎体温とは

基礎体温とは、食事や運動などの影響を受けていない、安静な状態で測った体温のことです。

一般的に口の中で毎朝同じ時間に計測します。

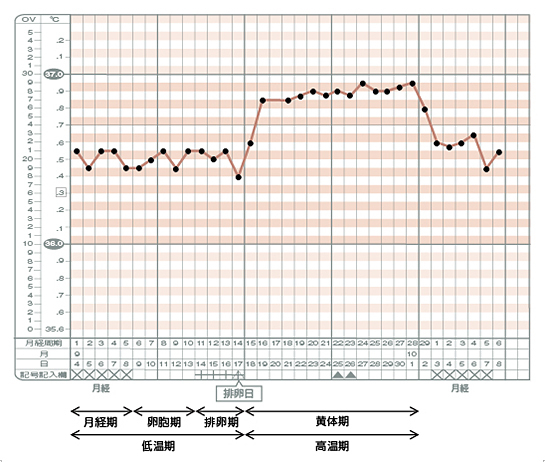

健康な女性の基礎体温は通常、

・低温期(卵胞期):月経期〜排卵まで

・高温期(黄体期):排卵後〜次の月経まで

このように二相に分かれるのが特徴です。

この体温の変化を見ることで、排卵が起きているか、無排卵なのか、あるいは妊娠の可能性があるのかを推測することができます。

基礎体温の周期タイプと特徴をグラフで確認

基礎体温がどのように変化するか、例とともに見てみましょう。

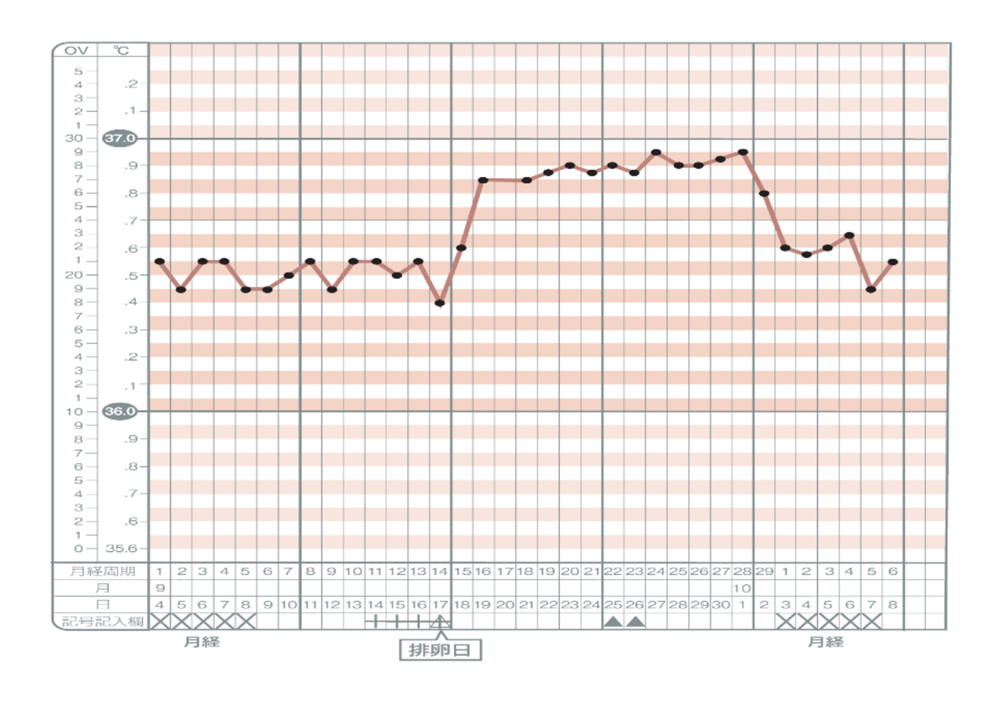

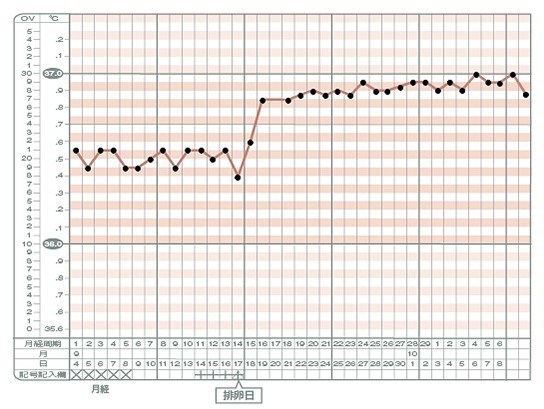

①正常タイプ

月経周期の正常範囲は、25〜38日です。高温期は通常2週間前後でほぼ一定であり、月経周期によって低温期は10日程度から20日以上と大きく変化しますが、高温期がしっかりあり、月経周期が正常範囲内であれば低温期の期間の長さについてはそれほど心配する必要はありません。

また、低温期から高温期への移行期間が1、2日程度と短い方や3、4日程度かかる方もいますが、いずれも月経周期が安定していれば大きな問題はないと考えます。

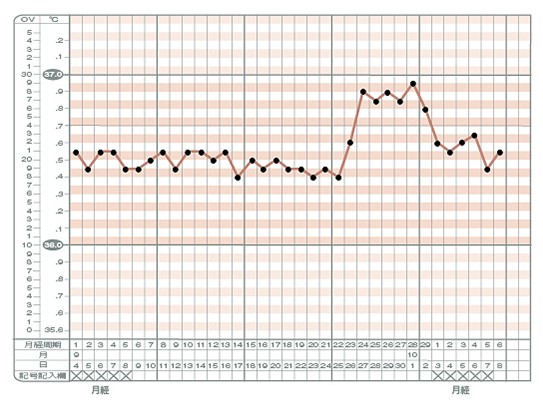

②高温期が短い/不安定なタイプ

高温期が9日以内だったり、体温の上下が激しく安定しない場合は、黄体機能不全(※)という状態が疑われます。これは、排卵後に分泌される黄体ホルモンが十分に分泌されていない状態です。

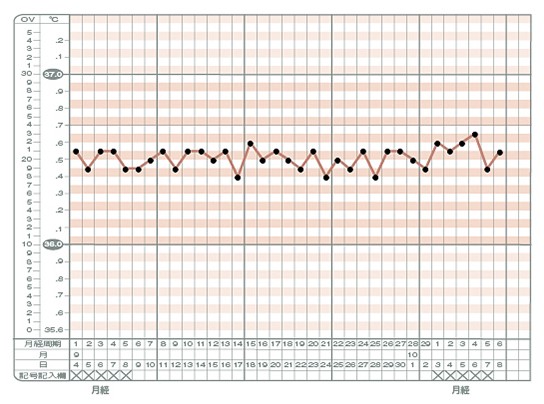

③2相性に分かれていないタイプ(無排卵の疑い)

基礎体温が全体的にガタガタしていたり、高温期がはっきりしない、あるいは低温期がずっと続いて生理が来る、逆に長期間来ない場合は排卵がうまくできていない可能性があります。

月経周期が乱れがちだったり、月経量が少なかったり、期間が短い場合はその可能性が高まります。また、きちんと計測できていない場合もあります。

④高温期が続くタイプ

高温期は通常2週間程度ですが、3週間以上続く場合は妊娠の可能性があります。 排卵と考えられる時期から3週間程度経過しても高温期が続いている場合は、妊娠検査薬を試してみると良いでしょう。高温期が続き妊娠反応が陽性でも、異所性妊娠(子宮ではない場所に妊娠すること)や流産など、妊娠ではないか確認が必要です。

※黄体機能不全とは:

排卵後に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が十分な状態を指します。これにより高温期が短くなったり、低温期と高温期の差が0.3℃以下になることがあります。

ただし、このプロゲステロンは1日の中でも血中濃度の変動が激しかったり、子宮内膜への反応が評価できないなど多くの問題もあります。

そのため、この状態が本当に不妊に影響しているのかについては、海外のガイドラインでも議論が続いており、現時点では積極的な黄体機能不全の診断や治療は推奨されていません。

基礎体温の変化から分かる「高温期」「低温期」の特徴

基礎体温表の例には一般的に36.5〜36.7℃が目安として記載されていることが多いですが、これはあくまで参考値です。人によって体温には個人差があるため、その数値にこだわる必要はありません。

基礎体温は次のように大きく二つの時期に分かれます:

・低温期:月経開始から排卵まで(卵胞期を含む)

・高温期:排卵後から次の月経まで(黄体期)

この2つの時期の体温差は0.3℃以上あることが一般的な目安です。

低温期の長さには個人差がありますが、全体の月経周期が正常(25〜38日程度)であれば、そこまで気にする必要はありません。

排卵は、低温期から高温期に切り替わるあたりで起こるとされていますが、「低温期の最終日」「体温が最も下がった日」「高温期の初日」など、どの日が排卵日かには諸説あります。

実際には、基礎体温だけで正確な排卵日を特定するのは難しいとされています。

ただ、グラフをあとから見返すことで「このあたりで排卵があっただろう」と推測する手がかりにはなります。

排卵後に分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)の影響で体温は上昇し、高温期が始まります。

黄体は約2週間で役割を終えるため、高温期もおおよそ2週間前後続きます。

妊娠していなければ体温は再び下がり、月経が始まると同時に低温期に戻ります。

基礎体温のグラフで注目すべきポイント

①きちんと2相に分かれているか

低温期から高温期にきれいに分かれていると、排卵している可能性が高いと考えられます。

また、後から見返したときに、低温期から高温期に移行した時期に排卵した可能性が高いと推定できます。

②高温期が維持されているか

高温期は通常、約2週間続きます。もし高温期が短かったり、体温の上下が大きくガタガタしている場合は、しっかり卵胞が育っていない、またはうまく排卵できていない可能性があります。

また、高温期が維持されていても低温期が極端に短い場合は、ホルモンバランスの乱れが考えられます。

一方で、高温期が長く続く場合は妊娠している可能性があります。

③月経周期が適切な範囲内か

基礎体温がしっかり2相性に分かれていても、低温期・高温期ともに短く、全体の月経周期が短い場合には注意が必要です。

これは、卵胞が十分に成熟する前に排卵が起こり、その結果として黄体がきちんと形成されていない可能性があります。

このような状態は年齢が高い方に限らず、若くても卵巣機能が低下している場合に見られます。

しかし、「二相性がある=必ず排卵している」とは限りません。

一見、高温期があるように見えても、実は「黄体化未破裂卵胞(LUF)」と呼ばれる状態のこともあります。

これは、排卵がうまくいかないにもかかわらず、黄体ホルモンだけは分泌されている状態です。

この場合、体温上では高温期に見えるものの、実際には排卵されていないため、妊娠につながりません。

こうしたケースでは、排卵誘発剤の使用や、体外受精の検討が必要になることもあります。

・基礎体温が2相に分かれ

・高温期もしっかり維持されている

これらの条件を満たしていても、半年〜1年妊娠しない場合は、一度婦人科での相談をおすすめします。

基礎体温は日ごとに変動があるため、1日の体温に一喜一憂しすぎる必要はありません。大切なのは、少なくとも1周期、可能なら3周期程度記載し、周期全体の変動パターンを見ることです。

また、どんなに健康な方でも、排卵が起きない周期が時々あるのは自然なことです。1周期だけ基礎体温が安定しないからといって、すぐに落ち込むことはありません。

基礎体温はあくまで「自分の体の傾向を知るためのツール」です。長期的な視点で、自分のリズムを知る手がかりとして活用しましょう。

妊娠した場合の基礎体温の変化

妊娠すると、基礎体温は高温期が続きます。

排卵後に形成される黄体から分泌される黄体ホルモン(プロゲステロン)には、体温を上昇させる作用があり、低温期と比べて0.3〜0.5℃ほど体温が上昇します。

通常、黄体は2週間程度でその役目を終え、月経が始まるころに体温は低下します。

しかし妊娠している場合、このホルモンの分泌が持続するため、体温は下がらず高温期が3週間程度続くことになります。この持続が、妊娠している可能性が高いと考えます。体温の上昇はしばらく続きますが、胎盤が形成される妊娠14〜15週くらいに徐々に低下していきます。

ただし、基礎体温が高音を保っていても、必ずしも妊娠しているとは限りません。

たとえば以下のようなケースでも、高温期が長く続くことがあります:

・黄体ホルモンの補充(薬の服用)

・hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)の注射

そのため、基礎体温だけで妊娠を判断せず、妊娠検査薬を使用したり、医療機関での診察を受けることが大切です。

また、「妊娠して胎嚢(赤ちゃんのお部屋)も見えたけれど、体温が下がった気がして心配。赤ちゃんが育っていないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、妊娠が成立した後の基礎体温の変動は、妊娠の経過を正確に反映するものではありません。

・「体温が一定=順調」

・「体温が下がった=流産」

これらは、正しい判断とは言えません。

妊娠が確認された後は、基礎体温を記録する意義はほとんどなくなります。

逆に、体温の上下に一喜一憂してしまう場合は、記録を中止して問題ありません。

基礎体温の正しい測り方

①婦人体温計を使うのが基本使う

基礎体温を測る際は、必ず専用の婦人体温計を使いましょう。

一般的な体温計(脇の下で測るタイプ)は小数点以下1桁までしか表示されません。婦人体温計は舌の下で測定し、小数点以下2桁まで表示されるため、より正確な体温の変化を記録できます。

また、種類によっては計測した体温を自動的にアプリにアップロードし、基礎体温表を作成してくれるものもあります。毎日のことなので、継続するのが面倒という方は、これらの機能がついているものがおすすめです。

朝起きた時、活動する前に婦人体温計を舌下に挿入する

基礎体温は、少し動いただけでも簡単に上昇します。例えば、うっかりトイレに行ったり、水分を取った後に測ると、それだけで体温は変動します。

そのため、目が覚めたらすぐに測ることが大切です。

おすすめは、枕元に体温計を置いておき、アラームを止めると同時に口にくわえる習慣をつけること。

無理なく継続するためにも、起床後のルーティンに組み込むと良いでしょう。

②体温のほかに、生理日・性交渉を持った日・おりものが増えた日・不正出血があった日・薬を内服した日なども記録しておく

基礎体温をつける際は、体温だけでなく、生理日・性交渉を持った日・おりものが増えた日・不正出血があった日・薬を内服した日なども一緒に記録しておくと非常に役立ちます。

これらの情報は、以下のような点で重要なヒントになります:

・月経周期や高温期の日数の把握

・性交のタイミングと妊娠可能性の推定

・妊娠が成立した際の妊娠週数の推定

・服薬の内容から月経の早期/遅延の予測

・不正出血の時期から無排卵や着床出血の可能性を判断

このように、体温以外の情報を記録しておくことで、妊活だけでなく日々の体調や女性の健康管理にもつながります。

基礎体温が変化しない時に考えられることは?

①排卵していない

低温期が長く続く、あるいはガタガタしていて2相性に分かれていない場合は、きちんと卵胞が育っていなかったり、排卵ができていない可能性があります。

② 妊娠している

高温期が長く続く場合は、妊娠の可能性があります。

③ きちんと計測できていない

基礎体温は、睡眠時間や睡眠環境、前日の食事時間や量、アルコール摂取の有無、四季の変化、空調など、非常に様々な環境の影響を受けます。そのため、正確に計測するのは難しい場合も多々あります。

例えば、睡眠不足や起きる時間がバラバラでも変化が見えにくいことがあります。

基礎体温の変化がない、はっきりしない場合は病院を受診しましょう。

月経はきていると思っても、無排卵周期という状態があります。この場合、月経量が少なくなることもありますが、微量でも子宮内膜が厚くなって剥がれ、それほど量に変化がなく自己判断は難しいことも多いです。

病院では採血でホルモンバランスを調べたり、超音波で卵胞が育っているか調べることができます。自然に卵胞が育っているなら性交渉の適切なタイミングのアドバイスを受けられますし、必要に応じて排卵誘発剤を使用して妊娠の可能性を上げることが可能です。

妊娠初期にみられる体の変化や症状

妊娠初期にはホルモンバランスの変化などにより、心身にさまざまな変化が現れます。

以下はよく見られる症状と、それぞれの特徴・対処法についてのまとめです。

・つわり(吐き気・食欲の変化)

胃がむかむかする、特定のものが食べられなくなる、あるいは食べたくなる

上記は妊娠初期によく見られる「つわり」の症状です。

食欲が落ちたり、吐いてしまうこともあります。食べられるときに食べられるものを少しずつ摂ることが基本です。

ただし、「昨日食べられたものが今日は無理…」というように、日によって食べられるものが変わることも珍しくありません。

妊娠初期に関しては無理にバランスの良い食事を目指さず、自分が食べられるものを食べましょう。あまりにも食事の量が減ったり、水分が取れない場合は、入院して点滴しながら様子を見ることもあります。

アメリカの産婦人科学会では、ビタミンB6の経口摂取がつわりの症状の改善に有効との報告があるため、つわりがひどい方は摂取してもよいかもしれません。

・眠気、だるさを感じる

妊娠初期に高温期を維持するプロゲステロンは、眠気を強くする作用があります。

何をしていても眠くてつらい、という方も。無理せず寝られる環境の時は休みましょう。

・少量の出血がある

妊娠初期は着床による出血や、胎盤を作る過程で生じる絨毛膜下出血、びらん(子宮の入り口がただれていること)、ポリープなど様々な理由で出血が起きることがあります。

超音波で子宮内妊娠が確認されていれば「様子をみましょう」となることが多いですが、まだ診断されていない場合は異所性妊娠(子宮内ではない場所に着床すること)など、異常妊娠の可能性があるので早めに受診を。

また、正常な妊娠でも少量の出血が起きることは珍しくなく、「出血=流産」ではありません。流産予防効果が確立された薬も存在せず、過度の安静が流産予防になるエビデンスもないのが現状です。とはいえ、出血が増えてきた、お腹が痛いなど、心配な症状があれば病院に相談をしましょう。

・腰が痛い、下腹部が痛い

妊娠すると骨盤の関節を緩めるホルモンが分泌されたり、子宮が少しずつ大きくなる過程で子宮を支える靭帯が引っ張られる牽引痛など、さまざまな原因で腰痛や下腹痛が出現することがあります。超音波で子宮内妊娠が確認されていれば大きな問題はないことが多いですが、どんどんひどくなる、強い痛みになる場合は、病院を受診しましょう。

牽引痛など、さまざまな原因で腰痛や下腹痛が出現することがあります。超音波で子宮内妊娠が確認されていれば大きな問題はないことが多いですが、どんどんひどくなる、強い痛みになる場合は病院を受診しましょう。

・おりものの量が増える

妊娠中はホルモンの影響でおりものが増える傾向があります。

色が黄色や黄緑に変化したり、強い匂いがする場合は感染の可能性があるため、受診をおすすめします。

・便秘がちになる

妊娠中はホルモンやつわりによる食事・水分摂取の減少が原因で、便秘になりやすくなります。

水分は一気にとると吐き気が強くなることが多いので、少しづつ頻繁にとるようにしましょう。便秘がひどい場合は妊娠中でも飲める薬があるので、医師に相談を。便秘は初期に限らず妊娠中ずっと悩まされることも多く、放置するとひどい腹痛を起こしたり、痔が悪化することがあります。

・においに敏感になる

妊娠すると今まで大丈夫だったにおいが突然気になることがあります。

よくあるのが、ご飯の炊ける匂い、香りが強い食べ物の匂い、今まで大丈夫だったシャンプーやリンス、芳香剤の匂いがダメになる方もいます。なるべくそれらを避けるのが理想ですが、難しい場合はマスクをしたり、自分にとって大丈夫な香り(柑橘系が大丈夫な方が多いです)を使ってみるのがおすすめです。

匂いが辛くてスーパーに買い物に行けなくなる方もいるため、パートナーの方にお願いしたり、ネットスーパーも活用しましょう。

・唾液が増える

いわゆる「よだれつわり」といい、初期に唾液が増える方がいます。

飲み込むのがつらい場合は、ペットボトルや水筒を持ち歩き、その中に出すようにしましょう。

・めまいや立ち眩みが起きる

自律神経の乱れや貧血が原因で、ふらつきや立ちくらみが起きやすくなります。

突然倒れると危険なので、調子が悪いなと思ったら無理せず座る、しゃがむなどで対応しましょう。

・気持ちが不安定になる

ホルモンの影響で、わけもなくイライラしたり、悲しくなることがあります。

感情のコントロールが難しくなることがあるため、パートナーに理解してもらえるよう話しておくと良いでしょう。

・胸の張り・痛み

出産に向けた体の準備として、乳腺が張り痛むことがあります。

人によっては母乳が少量出ることもあります。

・頭痛

血管が拡張することで頭痛が出現することがあります。

暗い部屋で安静にしたり、冷やしてみることで改善する場合もありますが、ひどい場合は医師に相談を。

生理前の症状(PMS)と妊娠初期の症状はとてもよく似ているため、症状だけで妊娠かどうか判断するのはとても難しいです。

そこで、基礎体温で高温期が続いているかが一つの判断材料になります。

高温期が3週間程度続いているようなら妊娠の可能性があると考え、病院に受診しましょう。

妊活のご相談は松本レディースIVFクリニック

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなかできない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠希望のある方に、家族計画に基づいて妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年の開業以来、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられました。

▼当院の特徴についてはこちら

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は基礎体温のさまざまなタイプや、そこからわかる体のサイン、正しい測り方について解説しました。

基礎体温を記録することで、自分が排卵しているのかしていないのか、いつ頃が妊娠しやすいのかなど、自分の体調やリズムを知る手がかりになります。

もちろん、基礎体温がすべてではありませんが、「ちょっとおかしいかも」と気付くきっかけになり、必要に応じて医療機関に相談する判断材料にもなります

無理のない範囲で、日々の生活に取り入れていくことが大切です。自分の体と向き合う習慣として、気軽に続けてみてください。