人工授精(AIH)を検討するにあたり、適応や流れはもちろん、実際にかかる費用について気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、人工授精の基本的な説明に加え、保険適用やケース別の費用、よくある質問についてわかりやすく解説します。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本レディースIVFクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

目次

人工授精とは?

「人工授精」と聞くと、自然ではない印象を受ける方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は精子を子宮の中に注入するという、人工的な操作は少なく体への負担も少ない治療です。 人の手を介するのは精子が子宮に入るところまでで、受精から妊娠までの過程は自然妊娠と同じプロセスです。

▼人工授精について詳しくはこちら

https://www.matsumoto-ladies.com/columns/7985/

不妊治療にかかる費用の相場

人工受精にかかる費用は、以下のような要素によって変動します:

・通院回数

・検査の有無・回数

・お薬の処方があるかどうか

保険適用であれば、1回あたりの処置代は5,460円です。ただし、その他超音波検査などの検査代、薬剤の費用が別途かかります。

不妊治療の費用例【ケース別】

排卵の2〜3日前 排卵日の予測と人工授精(AIH)施行日の決定

・再診料

・超音波検査

・抗菌薬の処方

→ 自己負担:約2,010円

※必要に応じて「HCG注射」を追加する場合は、

→ 自己負担:約390円

人工授精(AIH)当日 精液採取(採精)

・精液採取(自宅で専用容器に採取し持参)

・再診料

・人工授精処置料

→ 自己負担:約5,680円

※排卵誘発剤の使用がある場合は、追加で再診料・薬剤費がかかります。

その他排卵誘発剤が必要な方などは再診料、薬剤代がかかる場合があります。

人工授精で受けられる補助金・助成金はある?

2022年4月から保険適用となったため、これまで自治体などで行われていた公的な助成制度は廃止されました。

現在は、保険診療として一部自己負担(原則3割)で受けられるため、以前に比べて費用負担が軽減されています。

人工授精は安全?リスクと対策

人工授精は一般的に安全性の高い治療法ですが、まれに以下のようなリスクがあります。

主な合併症:感染症

精子を子宮に注入する際、まれに菌が子宮内や腹腔に入り込んでしまうことがあります。

このため、感染予防として抗菌薬を内服していただきます。

ただし、抗菌薬を使用していてもリスクを完全にゼロにすることはできません。

感染した場合は、発熱や強い腹痛が起きる可能性があり、重症化すると入院が必要になることもあります。

人工授精はどのような人に向いてる?

人工授精は、身体への負担が少ないため、以下のような方に適しています:

・女性側に明確な不妊原因が見つかっていない方

・年齢が比較的若い方

・性交障害(セックスレスやEDなど)があるカップル

そのため、体外受精に進む前段階の治療として提案されることが多い方法です。

人工授精の具体的な流れ

排卵の2〜3日前 排卵日の予測と人工授精(AIH)施行日の決定

排卵予想日より少し前にご来院いただき、超音波検査で卵胞の大きさをチェックします。 高温期は約14日程度で終了しますので、月経周期が規則的で28日程度の方であれば、おおよそ月経周期の14日目(生理の始まりから14日目)が排卵日予想になります。

卵胞径が18~22mm程度になると排卵が近いと判断されるので、あと何日で排卵するかを予測しながらみていきます。また、必要に応じて、排卵を誘導するHCGの注射を行うことがあります

※必要があれば複数回の来院で排卵時期を調整する場合もあります。

人工授精(AIH)当日 精液採取(採精)

・ご自宅で静液を専用容器に採取し、クリニックへご持参ください

・採取した精子の処理を行い、人工受精の処置を行わせていただきます

妊娠判定

人工受精後、3週間以上経っても生理がこない場合は、市販の妊娠検査薬で確認してください。

陽性が出た場合は、1週間以内に受診をお願いします。

不妊治療に関するお悩みは松本レディースIVFクリニックへ

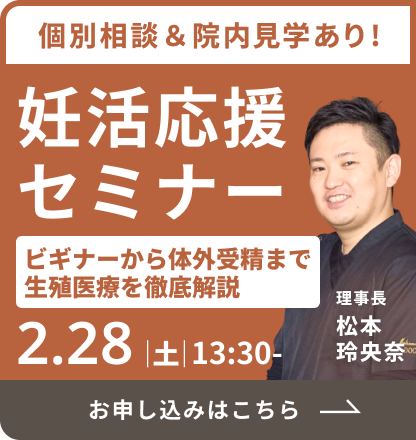

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなか授からない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠希望のある方に、家族計画に基づいて妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年の開業以来、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられました。

▼当院の特徴についてはこちら

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は、人工受精の費用や治療の流れ、安全性などについて解説しました。

実際の費用負担は、治療継続にあたって重要な部分かと思います。

少しでも不安を解消し、納得した上で治療に進めるよう、ぜひ参考にしてみてください。