「不妊治療は高額」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

少し前までは体外受精にかかる検査や治療が自費で、数十万円〜百万円以上かかることもありました。

しかし、2022年4月から不妊治療が保険適用となり、費用面のハードルが大きく下がりました。

とはいえ、

・実際費用はいくらくらい?

・どこまでが保険の対象になるの?

・助成金制度は使えるの?

といった疑問をお持ちの方も少なくないしょう。

この記事では、は体外受精における保険適用の内容や条件、費用例、助成金制度についてわかりやすく解説します。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本レディースIVFクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

目次

体外受精が2022年4月から保険適用に

2022年4月から、これまでは全て自費であった体外受精が保険適用となりました。

採卵から胚移植までの一連の流れにおいて、定められた検査・治療・薬が保険適用となることで、費用面が抑えられ、治療へのハードルも下がっています。

さらに、「高額療養費制度」も利用できるため、月内に一定額を超える医療費がかかった場合は、申請により戻ってくる可能性もあります(※上限額は所得により異なります)。ただし、保険適用には条件があります。

①対象年齢

治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること(男性側に年齢制限はありません)

②治療回数の制限

・40歳未満:最大6回まで

・40歳以上43歳未満:最大3回まで

※「胚移植1回」が1カウント。採卵回数に上限はなく、出産すれば回数はリセットされます。

③婚姻関係

法的な婚姻関係、あるいは事実婚婚(同一世帯に住んでいる、子供の認知予定、配偶者無し)の関係にあること

※43歳以上や、回数制限を超えた治療は保険適用外となり、自費診療となります。

混合診療の禁止について

日本の保険制度では、保険診療と自費診療の併用(混合診療)は認められていません。不妊治療のみではなく、一般的な病気の検査や治療全てにおいて混合診療は禁止されています。

たとえば、未承認の薬を使用する場合、その薬だけでなく、同時に行う採卵や移植もすべて自費扱いになりますので、注意が必要です。

体外受精の保険適用費用

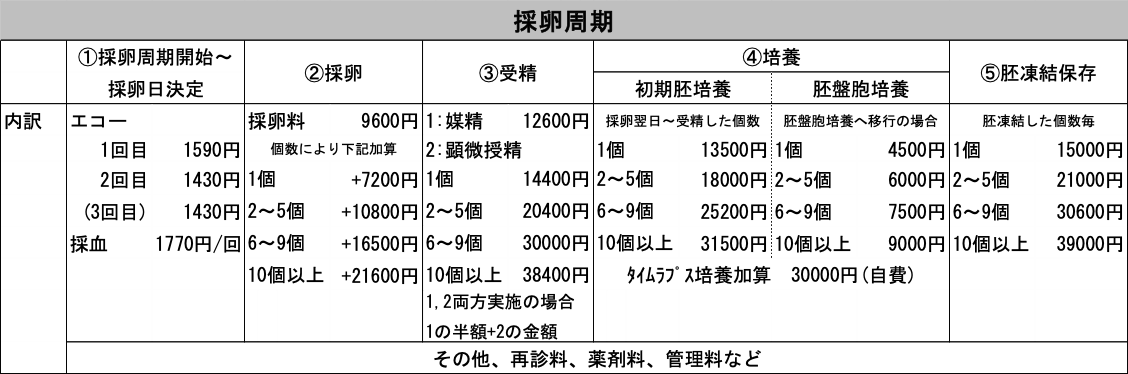

A) 採卵周期の費用:約80,000〜200,000円程度

①採卵周期開始-採卵日決定

通常は月経開始とともに採卵周期が始まります。10〜14日間で3回程度通院を行い、超音波検査・採血で卵胞の発育を確認しながら採卵日を決定します。

②採卵

採卵当日には基本の採卵料がかかり、採卵個数に応じて追加費用が発生します。

③受精

媒精(精子と卵子を受精させる処置)にかかる費用です。

媒精には、ふりかけ法と顕微授精があります。顕微授精の場合は個数に応じて費用が変わります。

④胚培養

受精卵を育てる費用です。

培養期間(初期胚:3日間/胚盤胞:5~6日間)と個数に応じて異なります。

⑤胚凍結保存

凍結保存する初期胚または胚盤胞の個数に応じた費用がかかります。

※以下の場合は保険適用外となります:

・凍結胚を残した状態での再採卵(胚を「貯める」目的)

・すぐに移植を行わず、将来の妊娠に備えて凍結保存する場合

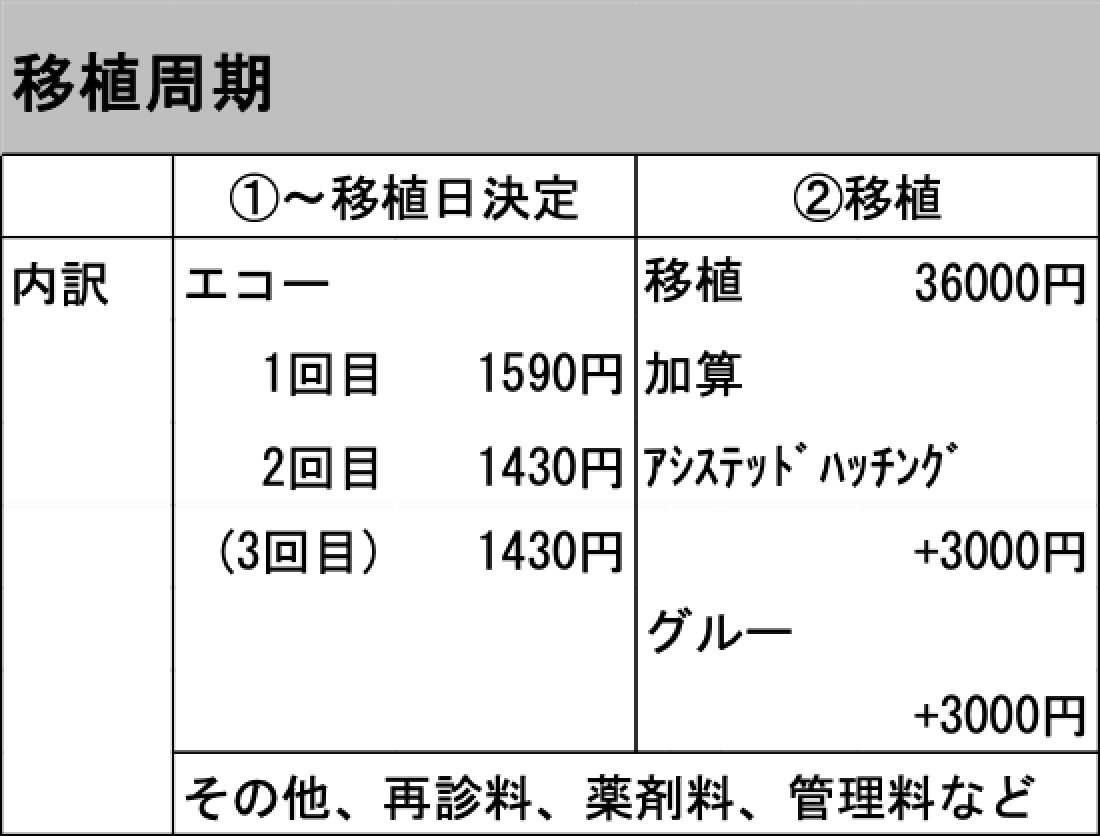

B) 移植周期の費用:約45,000円〜50,000円

①移植日決定まで

生理開始後、1〜3回程度の通院を経て移植日を決定します。

②胚移植

受精卵を子宮内へ戻します。必要に応じて、アシステッドハッチングやグルーなどのオプションを選択できます(該当される方のみ)。

※採卵・移植いずれの周期でも、薬剤費・再診料・管理料などの追加費用がかかります。使用する薬剤の種類や量には個人差があります。

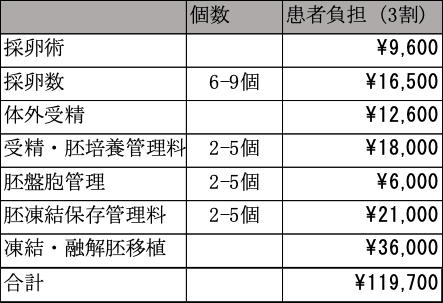

体外受精にかかる費用例【ケース別】

体外受精の費用は、卵巣刺激の方法、使用薬剤、採卵個数、顕微授精の個数、凍結胚の個数、培養・移植時のオプションなどによって費用が変わります。

採卵・胚培養・胚凍結・胚移植にかかる費用の計算方法を、例を用いて説明します。

薬剤費、管理料、再診料等は含めておりません。下記の費用に加えて、通院回数や使用薬剤に応じた費用がかかります。

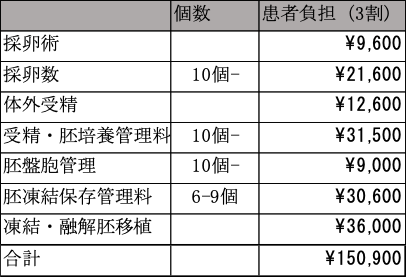

モデルケース①:採卵8個+凍結4個+融解胚移植1個

採卵(8個採卵して5個を胚盤胞作成目的として培養、4個が胚盤胞まで発育し凍結)

融解胚移植1個

モデルケース②:採卵15個+凍結8個+融解胚移植1個

採卵(15個採卵して12個を胚盤胞作成目的として培養、8個が胚盤胞まで発育し凍結)

融解胚移植1個

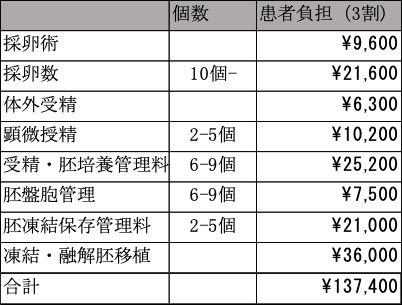

モデルケース③:採卵10個+顕微授精5個+凍結3個+凍結胚融解1個

採卵(10個採卵して5個を顕微授精+5個を体外受精し、3個が胚盤胞まで発育し凍結)

融解胚移植1個

体外受精で受けられる助成金制度

体外受精が保険適用となったことで、以前の助成金制度(自費治療に対する助成)は廃止されました。

ただし、先進医療(保険診療と同時に行って良いと認められた、特別な自費診療の治療)に関しては一部自治体で助成金制度が継続されています。助成金の適用条件や申請方法は自治体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。

また、自治体や勤務先によっては、上記以外でも独自の助成金制度を設けている場合もあるため、不妊治療を考えている場合は各種制度の有無を調べてみましょう。

不妊治療に関するお悩みは松本レディースIVFクリニックへ

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなか授からない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠希望のある方に、家族計画に基づいて妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年の開業以来、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられました。

▼当院の特徴についてはこちら

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は、体外受精の保険適用や条件、助成金制度について解説しました。

保険適用により、これまで高額だった体外受精が3割負担となり、高額療養費制度も利用可能になるなど、経済的な負担は大幅に軽減されました。

とはいえ、年齢や治療回数に制限があるため、誰でも何度でも保険で治療が受けられるわけではありません。

妊娠は時間との勝負とも言われます。限られた回数で結果を出すためにも、「子供を授かりたい」と思ったら、早めに病院を受診することをおすすめします。